本文来自微信公众号“东乔西看”,作者:王子乔,经授权发布。

9月10日苹果召开秋季新品发布会,发布了全新的iPhone17系列手机等新品。其中最受关注的依然是iPhone,这次变化最大的是其摄像头的排布带来的手机后背外观的变化。今天在大陆开售,很多苹果门店排起长龙等着抢购的消费者依然不少。

我在北京街头看到了iPhone17的广告,第一印象是——啊?!

苹果的广告现在就这?图像就是填满画面的摄像头?文案的创意都省了,干脆就摆个产品名“iPhone17 PRO”?就这就能出街?

回想当年的初代iPhone及前几代的广告,无论画面还是文案可以说都是令人惊艳的,有一种引领时代的感觉。怎么最近几年的iPhone广告越来越突出产品本身,而弱化了文案等创意元素呢?

接着又想,换我做苹果市场负责人,我会怎么做?交到你手里的产品就是这么个产品,没有啥突破式科技创新,也缺少软件上的卖点,还有什么能提醒消费者换新机,让别人知道“我”换新手机了?还不是突出我们变化最大的摄像头就好了呀,既然也没啥好讲的,苹果手机谁不知道呀,我们就像引导消费者尽量买PRO,那就突出PRO好了,把苹果logo摆上,齐活儿,跟消费者沟通起来简洁高效不“弯弯绕”,这很当下,嗯,这很iPhone。

这么一想,似乎颇有道理,看似毫不费力的广告展现,其实背后很可能颇下了一番功夫,在否定了代理公司的n版“绝妙”文案和创意后,返璞归真,咱就把产品变化最大的地方突出一下,把产品名印上就可以了。

其实我也好奇像苹果这样段位的甲方是否还要为年度最重要产品发布KV反复纠结,还是早已有清晰的洞见,因为已经想的很清楚了,我们不是总能给市场带来革命性产品?复购换新机的消费者多还是新消费者多?消费者care的是什么?怎么凸显我们和竞品的不同?

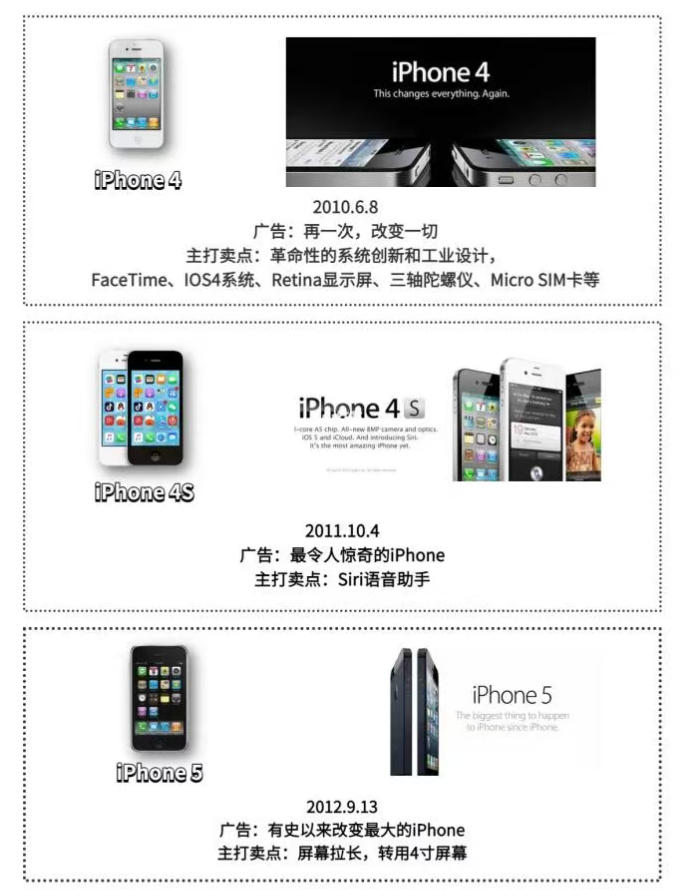

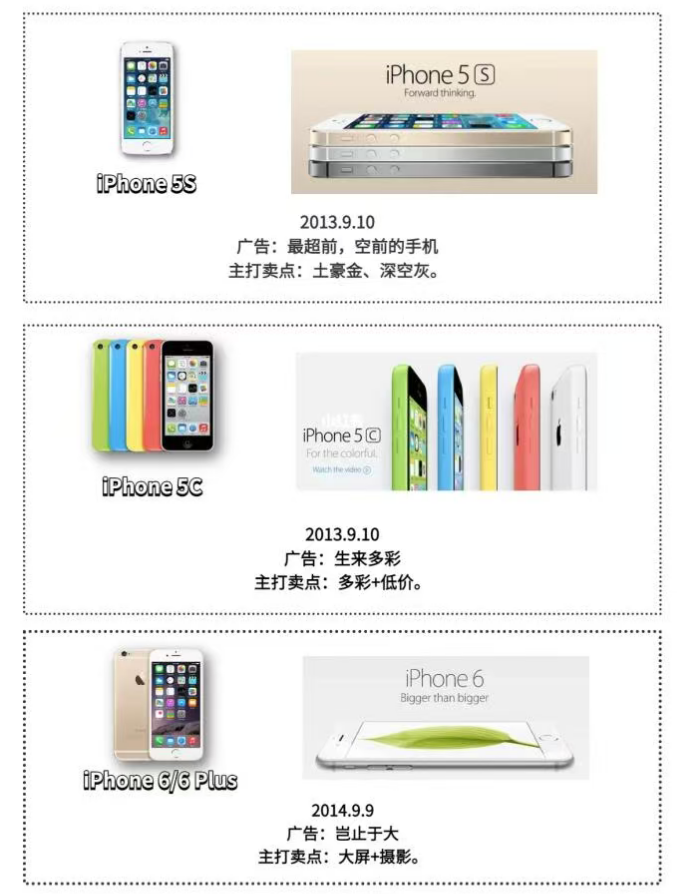

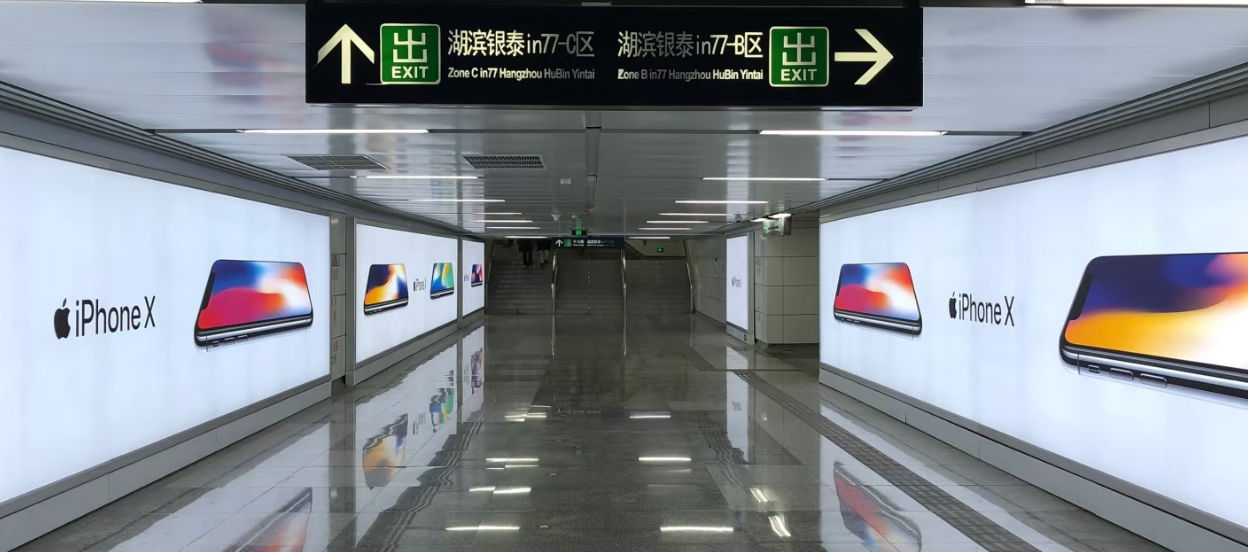

基于此可以给他们广告创意“一年不如一年”总结出下面的五大洞见。在开始以前,我还是想带大家回顾一下,那些年,我们追过的iPhone广告:

我们可以先思考一个问题,文案创意让位产品外观,是创新枯竭还是踩中用户需求?

iPhone3GS率先由联通引入中国,成为苹果正式进入中国通讯市场的开始。可以看看当时的户外广告:

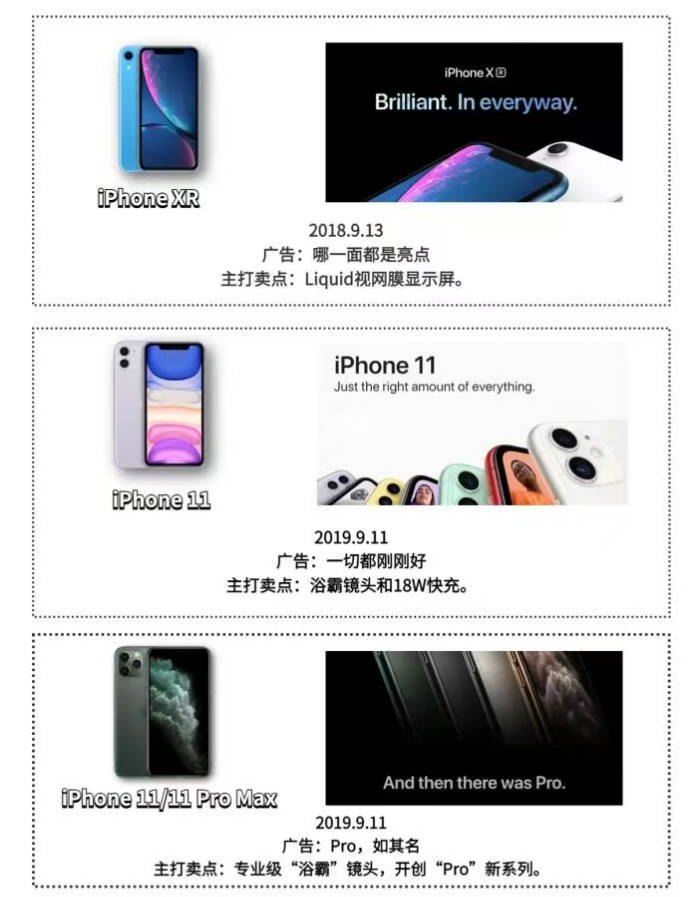

可以看到其实早在我们喜爱的iPhoneX的广告上,就开始使用产品+产品名的简单广告创意出街了。

曾几何时,iPhone广告是创意与情感的代名词。但如今看到iPhone的户外广告,画风早已改变——没有精巧机锋的文案,取而代之的是手机外观的“怼脸展示”:iPhone 17 Air的超薄机身被指尖轻轻捏住,Pro系列的横向矩阵摄像头占据画面C位,新配色在光影下直接冲击视觉。

为什么iPhone广告会从“创意叙事”转向“外观展示”?这并非苹果的“偷懒”,而是品牌、产品、市场、社交媒体、消费者需求等多重因素交织下的必然选择。

如今的苹果,早已不是当年需要靠创意打破市场的“挑战者”,而是手握“全球最具价值品牌”头衔的行业巨头。2025年品牌价值榜单显示,苹果以超3000亿美元的品牌价值稳居第一,用户忠诚度更是远超其他手机品牌——数据显示,约85%的iPhone用户换机时会继续选择苹果,这种复购率和“铁杆粉丝”基础,让苹果无需再用复杂创意“讨好”新的消费者。

更关键的是,iPhone早已从“手机”变成了一种文化符号。这种符号化的认知,让广告只需“亮出手机”就足够有说服力:当画面里出现iPhone 17 Pro的橙色机身,懂的人自然知道这是最新款的高端机型;看到iPhone Air的“相机条”设计,就会联想到它的轻薄便携。无需多余文案,产品本身就是最好的“广告语言”。

就连面对“Apple Intelligence功能延期”的信任危机,苹果也能靠品牌底蕴稳住阵脚。2025年,苹果因AI功能宣传与实际发布时间不符遭遇诉讼,但调整广告策略、聚焦外观展示后,依然没影响用户关注度——毕竟对多数消费者来说,“iPhone的外观设计”比“还没落地的AI功能”更实在,品牌信任度足够抵消短期争议。

iPhone广告聚焦外观,背后藏着“产品创新放缓”的现实。早年间,iPhone的每一次迭代都带着“颠覆性突破”:iPhone 4的双面玻璃+金属中框,重新定义了手机的“颜值”;iPhone 6的大屏设计,直接改变了整个行业的屏幕尺寸趋势;iPhone X的全面屏,开启了“无按键手机”的时代。但近年来,iPhone的创新逐渐从“革命性”变成“渐进式”——iPhone 17标准版用上120Hz高刷,iPhone 17 Pro升级散热系统,这些都是“体验优化”,而非“颠覆认知”。

当核心功能难有“爆点”,外观就成了最直观的“差异化武器”。毕竟对普通消费者来说,“能看到的变化”比“看不见的参数”更有吸引力。

如今的智能手机市场,早已不是“靠创意就能吸引眼球”的时代。一方面,市场趋于饱和,2025年全球智能手机销量增速不足2%,各大品牌都在“抢存量用户”,消费者对“花里胡哨的广告”越来越免疫——你拍3分钟的情感短片,用户可能划走只看3秒;但你直接展示iPhone 17 Air的5.5毫米超薄机身,用户一眼就能记住“这是新款最薄的iPhone”。

另一方面,竞争对手的策略也在“倒逼”苹果转型。三星、华为等品牌在广告里大秀AI功能、折叠屏技术,试图靠“技术卖点”吸引用户。苹果没有选择正面硬刚,而是走出了“差异化路线”:既然大家都讲功能,那我就讲“设计美学”——毕竟iPhone的工业设计一直是优势,用外观打动追求“颜值”的用户,反而能避开与安卓阵营的“技术内卷”。

更重要的是,消费者的注意力越来越“碎片化”。有研究显示,现代人的注意力持续时间仅8秒,比金鱼还短。在短视频平台上,3-5秒的广告是主流,复杂的剧情和文案根本来不及呈现。iPhone的“外观广告”正好适配这种场景,既能抓住用户眼球,又能快速传递“这是新款iPhone的最大外观特征”的核心信息,传播效率高于兼具文案的创意。

消费者的需求变化,是iPhone广告转型的“核心驱动力”。早年大家买手机,看的是“有没有新功能”——能不能触屏、能不能人脸识别、拍照清不清晰。但现在,智能手机的基础功能早已满足日常需求,用户开始追求“个性化”:我的手机要和别人不一样,要能体现我的风格。

2025年的市场调研显示,72%的消费者把“外观设计”列为购机的Top3因素,其中年轻用户占比更高。他们愿意为“喜欢的颜色”多花钱,会因为“摄像头布局好看”放弃其他品牌。iPhone显然抓住了这一点:iPhone 17 Pro推出的“日落橙”,专门针对年轻群体;(从目前的市场反馈来看,确实是本次升级最受关注的机型) iPhone Air的“相机条”设计,解决了传统摄像头“突兀”的问题,让机身更一体化。这些外观变化,在广告里一展示,就精准戳中了用户的“审美需求”。

而且用户对“外观”的需求,不只是“好看”,还有“实用”。比如直屏设计比曲面屏更抗摔,超薄机身更方便揣进口袋,这些“外观带来的实用价值”,比“隐藏的功能参数”更易感知。iPhone的广告也悄悄融入了这些细节:展示iPhone 17 Pro时,会顺带呈现“一体成型铝合金机身更耐用”;拍iPhone Air时,会突出“轻薄设计握久了不手酸”(这可真是我的痛点,拿手机打字写文章时间一长,感觉硌手)。既满足了审美,又兼顾了实用,自然能打动用户。

从商业角度看,“外观展示”的广告策略,是苹果对“营销效率”的精准计算。聚焦产品本身,制作成本大幅降低。

更重要的是,这种广告的“传播效率”更高。苹果的玩法很清晰:先买断社交媒体的“窗口期广告位”,比如抖音、微博的开屏或信息流,用3-5秒的外观视频快速触达用户;接着靠用户自发讨论“新iPhone好不好看”“新 iPhone 广告创意好不好”等,制造“隐形话题”——比如“iPhone 17横向摄像头会不会影响手感”的讨论,“广告创意就这?”等吐槽内容,不用苹果花钱,却能带来大量社交媒体曝光。(如下图,一些吐槽总能激发起果粉的热情讨论,正面负面争锋相对,还有一些高质量的冷思考,这确实也是 iPhone 品牌号召力带来的)

这种“低成本+高曝光”的组合,比“高成本创意短片”更划算。这种“轻量化”的营销方式,既能控制成本,又能保证效果,显然是苹果经过权衡后的“最优解”。

iPhone广告从“创意叙事”转向“外观展示”,不是苹果“放弃了创意”,而是它更懂现在的市场、媒介和用户。当品牌足够强,用户自然会关注产品本身;当创新难有爆点,外观更新就是最直观的差异化;当用户注意力碎片化,简单直接才是最高效的传播。